当窯は、三川内皿山に祀られる

高麗媼(こうらいばば)を祖先とし、その流れを脈々と今に引き継いでいます。江戸時代以来、みかわち焼を代表する繊細な染付の器をつくり続けてきた窯元です。

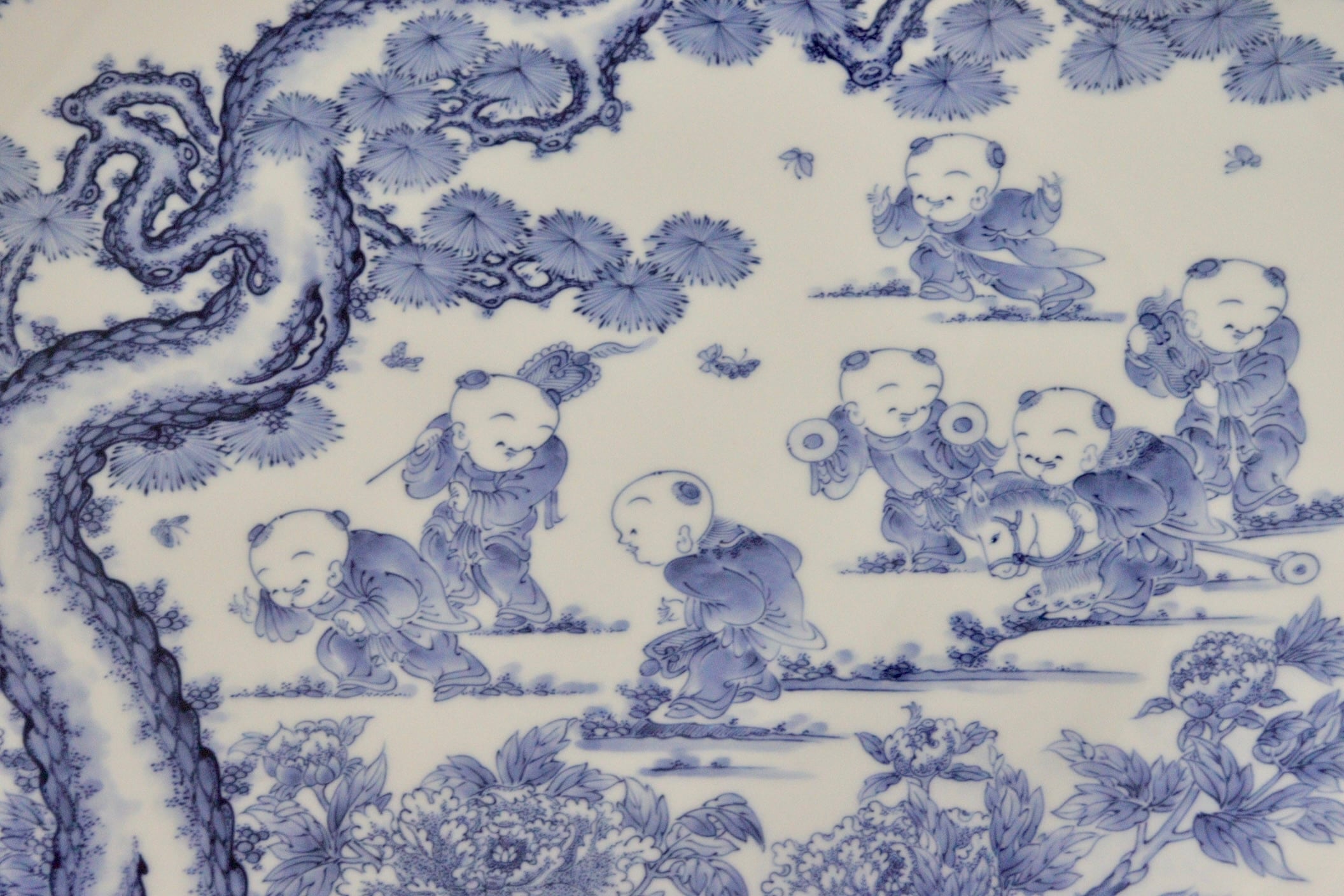

江戸時代より、幕府や藩主への献上品として描かれてきた献上唐子絵。この青一色で描かれる絵柄は、当窯の得意とする繊細な染付技術の根源であり、線一本一本に込められた意味や、立体感を表現する高度な技術を、現代にも脈々と受け継いでいます。

十六代 平戸松山

中里月度務

Nakazato Tsutomu

中里彰志

Nakazato Akishi

-

七福神 酒盃

¥6,600

サイズ:φ6.0㎝×H4㎝ 用途:ぐい吞み 渋い藍で描かれた文様には緻密さと繊細さを感じてお使い頂ければと思います。 天草陶土を使用、熊本県天草で採れるこの石は、石に含まれる鉄分が少なく三川内焼の白磁の美しさのもととなる原料です。1300度の高温で焼成している為、割れにくく、手触りがいい、食器を洗う際も汚れが落ちやすい。 使用方法:電子レンジ○食洗器○

-

創作唐子 一方押珈琲碗皿

¥11,000

サイズ:φ13.5㎝×H7.5㎝ 珈琲、紅茶 三川内焼を代表する絵柄の一つ唐子絵 創作唐子は昔将軍家への献上品として用いられた献上唐子の気品と格調を失うことなく、無邪気な唐子が現代的にイキイキと描かれております。食卓に合うよう一人、二人唐子と制作してます。 天草陶土を使用、熊本県天草で採れるこの石は、石に含まれる鉄分が少なく三川内焼の白磁の美しさのもととなる磁石です。1300度の高温で焼成している為、割れにくく、手触りがいい、食器を洗う際も汚れが落ちやすい。 食洗機・電子レンジ対応可能

-

丸紋地紋 スープカップ

¥9,900

size 口径 11cm×高 5.7cm 満量約280cc 丸紋地紋(まるもん じもん)シリーズのスープカップです。温冷のスープカップとして、デザートカップなどでもお使い頂けます。 口当たりがいいスープカップです。 丸紋の中に、青海波や七宝などの吉祥紋を絵付しています。 創作染付といい、伝統を生かしつつ、現代の生活に合わせて使いやすい器です。 写真の受け皿は別売です。 レンジ・オープン・食洗機 ○

-

花唐草 スープカップ

¥9,900

size∮11cm×h5.7cm 満量約280cc レンジ·食洗機·オーブン○ 花唐草シリーズのスープカップです。 スープカップはもちろんですが、グラタンカップ、デザートカップなどでもお使い頂けます。縁が薄く口当たりがいいスープカップです。 写真の受け皿は別売です。 この「花唐草」シリーズには、この他にもカップ類、皿類など種類が豊富です。 ◇梱包について ・化粧箱入、簡易包装でお届けします。 ・他の商品と複数ご購入の際は化粧箱への入れ合わせをする場合があります。ご贈答を含む場合など個別にもできますので、メッセージ欄にお知らせ下さい。 ・ご贈答の場合には、のし紙の有無などメッセージ欄にお知らせ下さい。(のし・包装無料)

-

十草雷紋 スープカップ

¥9,900

寸法:∮11cm×h5.7cm 満量約280cc 十草雷紋(とくさらいもん) スープカップはもちろんですがデザートカップなどでもお使い頂けます。 縁が薄く口当たりがいいスープカップです。 ※写真のスープカップの受け皿は別売となります。 レンジ・オーブン・食洗機 〇

-

茶香炉 象

¥16,500

size 全体直径 10 × 高 11 ㎝ 象を絵付けした茶香炉です。 福よかな象はお部屋のインテリアとしても楽しんで頂けると思います。 当窯の茶香炉とは、受け皿に置いたアロマ用のキャンドルに火をともし、丸い本体をかぶせ、上部の上皿に乾燥した茶葉(日本茶・紅茶・烏龍茶など。)を入れ本体の上に置きます。 しばらくすると、茶葉の香りが漂ってきます。アロマキャンドルの炎と共にお楽しみ頂けます。 付属品として、アロマキャンドル 1個 ・茶葉 10g・取り扱い説明書・化粧箱入 ・必ず取り扱い説明書をお読みください。 ◇梱包について ・化粧箱入、簡易包装でお届けします。 ・他の商品と複数ご購入の際は化粧箱への入れ合わせをする場合があります。ご贈答を含む場合には個別にもできますので、メッセージ欄にお知らせ下さい。 ・ご贈答の場合には、のし紙の有無などメッセージ欄にお知らせ下さい。(のし・包装無料)

-

花唐草 一方押マグカップ

¥9,900

size:口径9㎝×h7.8㎝ 満量 約300cc 創作染付『花唐草シリーズ』の 一方押マグカップです。 お気に入りのマイカップとして、大切な方への贈り物としていかがですか。 持ち手(ハンドル)は持ちやすく、カップの縁を押さえることによって親指の邪魔にならず柔らかい雰囲気のマグカップになっています。また、縁は薄く少し反らせているので口当たがいいです。 三川内焼の伝統を生かしながら現代の生活スタイルに合わせた器です。 食洗機、電子レンジ、どちらも使用できます。

-

創作染付 豆煎茶

¥7,150

size 径6.7cm × 高5.8cm 手の平に包める程の小ぶりの可愛らしいサイズのお煎茶です。 絵柄を6種類ご用意しました。 緑茶・中国茶など。 おもてなし用の茶器として、または、少しお茶を頂きたい、来客時など茶托に乗せても丁度よいサイズでご好評頂いております 絵柄:伝統的な細描きとことなり時代に合わせたモダンアレンジの染付。 食洗機、レンジ 対応可能 ◇梱包について ・化粧箱入、簡易包装でお届けします。 ・他の商品と複数ご購入の際は化粧箱への入れ合わせをする場合があります。ご贈答を含む場合など個別にもできますので、メッセージ欄にお知らせ下さい。 ・ご贈答の場合には、のし紙の有無などメッセージ欄にお知らせ下さい。(のし・包装無料)

-

クロム 丸平小皿

¥5,500

SOLD OUT

1点限定品。追加生産はできません。 寸法:φ10.8cm×h2cm 十六代の息子、中里彰志が染付の技術を応用して新しい器作りに挑戦する過程で生まれた器です。エメラルドの素材にもなっているクロムという原料を用いた染付の技法で、鮮やかだけど淡く上品な印象を持つ器を目指しました。 多種多用に使える豆皿。醤油皿、菓子皿、つまみ入れなどにお使いいただけます! すべて筆による手描きで、手に取っていただくと三川内焼らしい薄さ軽さを感じて頂けると思います。 また、平戸松山窯の器はほとんどそうですが裏の高台付近にも筋を引いています。そのひと手間にも気ずいて頂けると嬉しいです。 食洗機、電子レンジ、どちらも使用できます。

-

創作染付 菱形豆皿 (壱)

¥3,300

size 11.2×9.4×2.6 三川内焼窯元豆皿シリーズの菱形豆皿。 形状は窪みのある菱形で、触った感じはスマートな作りです。絵柄は平戸松山窯の嬉しい新作を含めてご紹介いたします。 レンジ・食洗機 ○

-

リトル唐子 丸平小皿

¥3,300

寸法:φ10.8cm×h2cm 多種多用に使える豆皿。醤油皿、菓子皿、つまみ入れなどにお使いいただけます! すべて筆による手描きで、手に取っていただくと三川内焼らしい薄さ軽さを感じて頂けると思います。 また、平戸松山窯の器はほとんどそうですが裏の高台付近にも筋を引いています。そのひと手間にも気ずいて頂けると嬉しいです。 食洗機、電子レンジ、どちらも使用できます。

-

クロム 丸平小皿

¥7,700

SOLD OUT

1点限定品。追加生産はできません。 寸法:φ10.8cm×h2cm 十六代の息子、中里彰志が染付の技術を応用して新しい器作りに挑戦する過程で生まれた器です。エメラルドの素材にもなっているクロムという原料を用いた染付の技法で、鮮やかだけど淡く上品な印象を持つ器を目指しました。 多種多用に使える豆皿。醤油皿、菓子皿、つまみ入れなどにお使いいただけます! すべて筆による手描きで、手に取っていただくと三川内焼らしい薄さ軽さを感じて頂けると思います。 また、平戸松山窯の器はほとんどそうですが裏の高台付近にも筋を引いています。そのひと手間にも気ずいて頂けると嬉しいです。 食洗機、電子レンジ、どちらも使用できます。

-

魚紋 角 小皿

¥2,750

size 8.5 × 8.5 × 2.5 cm 魚紋シリーズの小皿です。 かさご・ふぐ・たこ・かに・かわはぎ を絵付けしています。 レンジ・食洗機 ○

-

五彩花 楕円小皿

¥2,750

size 10.7×8.2×h1.7 藤・撫子・枇杷・椿・桜を絵付けした楕円形の小皿です。 お醤油皿はじめ菓子皿にも。 季節の花を描いた人気の五彩花シリーズ。草花の柔らかさ、磁器の白さとのバランスにこだわりました。 レンジ〇食洗機〇

-

梅紋 リム付 小判皿

¥5,500

size 13.8×18×2.8 梅の花を描いた小判皿です。 和洋食問わず幅広くお使い頂けます。 複数お求めの場合にも重なりもよく、しっかりとした作りになっています。 レンジ・食洗機〇

-

青海波 リム付小判皿

¥5,500

size 13.8×18×2.8 和洋食問わず幅広くお使い頂けます。 複数お求めの場合にも重なりもよく、しっかりとした作りになっています。 レンジ・オーブン・食洗機〇

-

創作染付 輪花薬味小付

¥3,300

サイズ:∮7.9㎝×h3.3㎝ 5種類の絵柄ちがいの可愛い豆皿です。輪花の形がお料理を華やかにしてくれると思います。 天草陶土を使用、熊本県天草で採れるこの石は、石に含まれる鉄分が少なく三川内焼の白磁の美しさの素となります。1300度の高温で焼成。呉須(絵)の発色が良く手触りも良いです。 少し青みがかった柞灰釉(ユスバイユウ)を使用。柔らかい雰囲気で深みがあるので盛り付け映えしやすいです。 食洗機・電子レンジ対応可能

-

山桃(やまもも) 丸平小皿

¥6,600

寸法:φ10.8cm×h2cm 多種多用に使える豆皿。醤油皿、菓子皿、つまみ入れなどにお使いいただけます! すべて筆による手描きで、手に取っていただくと三川内焼らしい薄さ軽さを感じて頂けると思います。 また、平戸松山窯の器はほとんどそうですが裏の高台付近にも筋を引いています。そのひと手間にも気ずいて頂けると嬉しいです。 食洗機、電子レンジ、どちらも使用できます。 ご不明点がございましたらお気軽に質問ください。

-

葦(あし) 丸平小皿

¥6,600

寸法:φ10.8cm×h2cm 多種多用に使える豆皿。醤油皿、菓子皿、つまみ入れなどにお使いいただけます! すべて筆による手描きで、手に取っていただくと三川内焼らしい薄さ軽さを感じて頂けると思います。 また、平戸松山窯の器はほとんどそうですが裏の高台付近にも筋を引いています。そのひと手間にも気ずいて頂けると嬉しいです。 食洗機、電子レンジ、どちらも使用できます。 ご不明点がございましたらお気軽に質問ください。

-

間取牡丹唐草 丸平小皿

¥6,600

寸法:φ10.8cm×h2cm すべて筆による手描きで、手に取っていただくと三川内焼らしい薄さ軽さを感じて頂けると思います。牡丹の花と唐草を磁器の余白の白を生かしながら描いています。天草陶石の美しさをお伝えいたします。 また、平戸松山窯の器はほとんどそうですが裏の高台付近にも筋を引いています。そのひと手間にも気ずいて頂けると嬉しいです。 食洗機、電子レンジ、どちらも使用できます。 ご不明点がございましたらお気軽に質問ください。

-

象 丸平 小皿

¥5,500

size 10.8×2 福よかな象を絵付けした小皿です。 お醤油皿、菓子皿など多様にお使い頂けます。 食洗機〇 レンジ〇 オーブン〇

-

鳳凰 丸平小皿

¥6,600

寸法:φ10.8cm×h2cm 多種多用に使える豆皿。醤油皿、菓子皿、つまみ入れなどにお使いいただけます! すべて筆による手描きで、手に取っていただくと三川内焼らしい薄さ軽さを感じて頂けると思います。 また、平戸松山窯の器はほとんどそうですが裏の高台付近にも筋を引いています。そのひと手間にも気ずいて頂けると嬉しいです。 食洗機、電子レンジ、どちらも使用できます。 ご不明点がございましたらお気軽に質問ください。

-

平戸丸紋地紋 丸平小皿

¥6,600

平戸丸紋地紋 丸平小皿 サイズ:直径約10cm 美しい繊細な絵付けが施された平戸丸紋地紋の丸平小皿は、さまざまな場面で活躍する優れた豆皿です。小さなサイズながら、目を引くデザインが料理を一層引き立て、食卓に華やかさをプラスします。前菜やお菓子の盛り付けに最適です。 ■特徴: 高品質な陶器を使用しており、耐熱性にも優れているため、安心してレンジやオーブンで使用できます。また、食洗機対応なので、後片付けも簡単です。繊細なデザインが、どんな料理にもマッチし、毎日の食事を特別な時間に変えてくれます。 ■お知らせ: 店舗との在庫管理が同じのため、欠品していることがございます。欠品中の場合、製作期間に2か月かかることをご了承ください。 みなさまに喜んでいただける一品です。どうぞご検討ください!

-

平戸梅紋 丸平小皿

¥6,600

平戸梅紋 丸平小皿 サイズ:直径約10cm 美しい平戸梅紋の繊細な絵付けが施された丸平小皿は、どんな場面でも活躍する豆皿です。小ぶりながら目を引くデザインが特徴で、前菜やスイーツの盛り付けにぴったりです。食卓に華やかさを添える一品です! ■特徴: 高品質な磁器を使用しており、耐熱性にも優れているため、安心してレンジやオーブンでの使用が可能です。また、食洗機対応なので、後片付けも楽々です。繊細なデザインがどのような料理にも調和し、毎日の食事を特別な時間に変えてくれることでしょう! ■お知らせ: 店舗との在庫管理が同じのため、欠品していることがございます。欠品中の場合、製作に2か月ほどお時間をいただくことがございますので、予めご了承ください。 どうぞご検討くださいませ。

当主 十六代平戸松山

植えつけてもらった「やきもの愛」

やきものに必要な技術や知識が身につくだろうと、佐賀県立有田工業高等学校に入学しました。デザイン科へは「やきものをつくるのは、技術よりセンス」という父の考えがあったからです。また将来、やきものを仕事にする人との出会いをさせたいという気持ちもあったと思います。

高校を卒業して、佐賀県立有田窯業大学校へ。それから東京・赤坂にある和食器専門店の陶香堂に入社しました。

その当時は、家業なんて継げばいいだけと思っていました。やきものを特に好きというわけではなかったですし、学校の授業はいい加減。父はそれに気づいていて、この陶香堂の仕事を学ぶことで意識を変えさせたかったのだと思います。

陶香堂はやきものの取引が専門ですが、ガラス工芸や塗り物もありました。また、地方からさまざまな番頭さんが出入りしていたので、産地の情報や事情、新作も、ここにいるだけですべてがわかります。また、見本市があるときは、いつも連れていってもらい、いろいろなやりとりを教わりました。

特に、当時の社長から「やきもの愛」を植えつけてもらい、生半可な意識を根こそぎ変えてもらったことは感謝の気持ちしかありません。この恩を何としても返したいという思いは今もあります。

3年間、陶香堂に勤め、平戸松山窯のレベルが今、どのくらいなのかというのがだいたいわかりました。自分が継ぐ以上、下げることはできない。どうやっても上げていこうと決意し、三川内に戻りました。

先人たちの仕事を研究する

それから父の前に座って、職人さんたちと絵を描く日々。祖父がロクロ師だったので、私はロクロに興味がありました。陶香堂で勤めていた間、やきものは絵重視ではなく、形と細部の仕上げが最も重要だということを教わっていました。だから三川内焼のロクロ職人さんを見て回り、つくり方を聞いて我流で勉強をしました。

絵は父から学びました。「筆はこう動かせ」という具体的なものではなく、「ふわっと行け」「シュッと動かせ」と擬音での感覚的な教え方だったので、最初は戸惑いましたけれど。

細い線を長く引くことを意識しだしたのは、実家に帰って5、6年後、デパートの催事を引き受けたのがきっかけです。そのときに初めて一般のお客様と、つくり手の私が同じ空間で話をする機会を経験しました。良い品でないと買ってもらえない。技術と商売が重なった瞬間でした。

染付にこだわりはじめたのは、15年前くらいから。先人たちの仕事を研究し、参考にするようになってきました。染付は初代清風与平(せいふうよへい)。細い線の技術は、三川内焼の名工で「三猿(さんえん)」と呼ばれた中里巳牛太(みまた)です。この二人の圧倒的な影響を重圧に感じながら目標としています。

つくり手にとって目指すべき人がいるのは大切なことです。もし、自分が次の後継者を育てるときには、こういう重圧を残しておかないといけないと思っています。三川内焼は江戸時代からの延長線上だけでなく、今つくり出すものすべてが未来の三川内焼へと続くもの。そのイメージを胸にいだきながら、やきものを手がけています。